※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「残業をさせるための法的要件」

Q.

シフト上では1日の勤務時間は8時間となっているのですが、毎日のように残業を命じられます。残業を拒否することはできないのですか。

【32才 女性】

A.

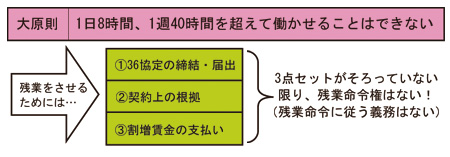

多くの人が忘れていることですが、労働基準法では、「1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはいけない」というのが大原則です。使用者(お店の側)が、この法律で定められた時間を超えて働かせることは違法行為であり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則まであります。では、「残業」と呼ばれる時間外労働が、世間で当たり前のように行われているのはどうしてでしょうか。

まず、残業をさせても違法にならないためには、使用者と労働者の代表が、労使協定を結び、労働基準監督署に届出ることが必要です。この協定は、労働基準法36条に定められているので、「36協定」と呼ばれています。協定には、残業をさせる具体的な理由、残業時間の上限などを記載します。

36協定の届出は、「残業をさせても違法ではなくなり、刑罰を受けなくなる」という効力(免罰的効力)があるだけです。実際に残業を命じるためには、「契約上の根拠」が必要です。判例によると、就業規則に「36協定の範囲内で時間外労働をさせることができる」旨の定めがあり、その規定が合理的なものである限り、労働者は残業命令に応じる義務がある、としています。

また、実際に残業をさせた場合、残業時間に対して、通常の25%以上の割増賃金を支払わなければいけません(労基法37条1項)。よく残業手当や残業代と呼ばれているものです。

以上のとおり、残業が法的に認められるためには、「36協定」「契約上の根拠」「割増賃金」の3点セットが必要です。この3点がそろっている限り、使用者には残業命令権があり、労働者は原則として残業を拒否することはできません。

まず、残業をさせても違法にならないためには、使用者と労働者の代表が、労使協定を結び、労働基準監督署に届出ることが必要です。この協定は、労働基準法36条に定められているので、「36協定」と呼ばれています。協定には、残業をさせる具体的な理由、残業時間の上限などを記載します。

36協定の届出は、「残業をさせても違法ではなくなり、刑罰を受けなくなる」という効力(免罰的効力)があるだけです。実際に残業を命じるためには、「契約上の根拠」が必要です。判例によると、就業規則に「36協定の範囲内で時間外労働をさせることができる」旨の定めがあり、その規定が合理的なものである限り、労働者は残業命令に応じる義務がある、としています。

また、実際に残業をさせた場合、残業時間に対して、通常の25%以上の割増賃金を支払わなければいけません(労基法37条1項)。よく残業手当や残業代と呼ばれているものです。

以上のとおり、残業が法的に認められるためには、「36協定」「契約上の根拠」「割増賃金」の3点セットが必要です。この3点がそろっている限り、使用者には残業命令権があり、労働者は原則として残業を拒否することはできません。

グルメキャリー167号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談