※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「代休を与えられた日は無給として賃金控除か」

Q.

以前、休日出勤をし、その日の分は、割増の付いた賃金が支給されました。そして、その翌月、代休を与えられたのですが、その日については、欠勤したのと同じように賃金が控除されました。なんとなく、納得がいかないのですが、これは正しいのでしょうか。

【35才 男性】

A.

代休を無給として扱うことは違法ではありません。しかし、そのためには、就業規則に根拠となる規定が必要となります。

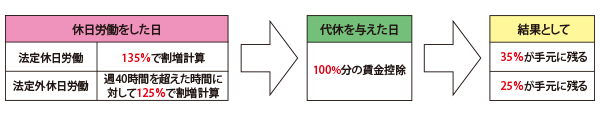

「代休」とは、いったん休日に労働をさせてから、その後で別の労働日の労働義務を免除した日のことです。たとえ、事後的に代休を与えたとしても、休日労働をさせた事実は消えません。したがって、その休日労働をした時間については、所定の割増賃金が必要です。割増率は、次のとおりとなります。

労働基準法では、1週につき1日の休日を与えなければならないと定められています(例外として、一定の要件を満たした場合には、4週につき4日の休日も認められていますが、ここでは触れません)。これを「法定休日」と呼びます。法定休日の労働に対しては、35%増しの割増率となっているので、その日の賃金は、通常の賃金と合わせて135%で計算します。一方、法定休日のほかに、さらに与えている休日は、「法定外休日」と呼びます。法定外休日に労働させた場合には、35%の割増は必要ありません。しかし、その法定外休日労働によって、1週の労働時間が40時間を超えた場合には、1週の法定労働時間を超えることになるので、いわゆる残業と同じ割増率の25%増しとなります。したがって、その日は、通常の賃金と合わせて125%で計算した賃金を支払わなければなりません。

例えば、週休2日制のお店で、いずれか1日の休日に労働させた場合、1週1日の法定休日は確保されているので、法定外休日労働となり、40時間を超えた分だけ125%の割増計算となります。さらにもう1日の休日も労働させた場合、この週には1日も休日が無いことになるので、後から働いた休日労働は法定休日労働となり、135%の割増計算となります。これらの割増賃金は、法律上必ず支給しなければなりません。

さて、では代休を与えた場合にはどうなるでしょうか。お店の側が、一方的に労働日の労働義務を免除して代休を与えたとしても、労働者の賃金請求権は残ります。ただし、労働契約上の根拠として、就業規則に「代休は無給とする」との規定があれば、代休になった日の賃金100%分を控除されることになります。そうすると、休日労働に対してはすでに割増計算された135%(または125%)が支給されていますので、代休分として100%控除された結果、35%(または25%)の割増分が、あなたの手元に残ることになります。

逆に、お店側の視点に立つと、代休を与えた日の控除をしなければ、休日出勤分で135%(または125%)を支給した上に、労働をさせていない代休を与えた日にまで、100%の賃金を支払うことになってしまいます。

なお、代休を与えることは、お店にとって法律上の義務ではありません。休日労働をさせて135%(または125%)の割増込みの賃金を支給したままにするのも、後で代休を与えて35%(または25%)分だけにするのも、どちらを選ぶのも、お店側の自由です。

「代休」とは、いったん休日に労働をさせてから、その後で別の労働日の労働義務を免除した日のことです。たとえ、事後的に代休を与えたとしても、休日労働をさせた事実は消えません。したがって、その休日労働をした時間については、所定の割増賃金が必要です。割増率は、次のとおりとなります。

労働基準法では、1週につき1日の休日を与えなければならないと定められています(例外として、一定の要件を満たした場合には、4週につき4日の休日も認められていますが、ここでは触れません)。これを「法定休日」と呼びます。法定休日の労働に対しては、35%増しの割増率となっているので、その日の賃金は、通常の賃金と合わせて135%で計算します。一方、法定休日のほかに、さらに与えている休日は、「法定外休日」と呼びます。法定外休日に労働させた場合には、35%の割増は必要ありません。しかし、その法定外休日労働によって、1週の労働時間が40時間を超えた場合には、1週の法定労働時間を超えることになるので、いわゆる残業と同じ割増率の25%増しとなります。したがって、その日は、通常の賃金と合わせて125%で計算した賃金を支払わなければなりません。

例えば、週休2日制のお店で、いずれか1日の休日に労働させた場合、1週1日の法定休日は確保されているので、法定外休日労働となり、40時間を超えた分だけ125%の割増計算となります。さらにもう1日の休日も労働させた場合、この週には1日も休日が無いことになるので、後から働いた休日労働は法定休日労働となり、135%の割増計算となります。これらの割増賃金は、法律上必ず支給しなければなりません。

さて、では代休を与えた場合にはどうなるでしょうか。お店の側が、一方的に労働日の労働義務を免除して代休を与えたとしても、労働者の賃金請求権は残ります。ただし、労働契約上の根拠として、就業規則に「代休は無給とする」との規定があれば、代休になった日の賃金100%分を控除されることになります。そうすると、休日労働に対してはすでに割増計算された135%(または125%)が支給されていますので、代休分として100%控除された結果、35%(または25%)の割増分が、あなたの手元に残ることになります。

逆に、お店側の視点に立つと、代休を与えた日の控除をしなければ、休日出勤分で135%(または125%)を支給した上に、労働をさせていない代休を与えた日にまで、100%の賃金を支払うことになってしまいます。

なお、代休を与えることは、お店にとって法律上の義務ではありません。休日労働をさせて135%(または125%)の割増込みの賃金を支給したままにするのも、後で代休を与えて35%(または25%)分だけにするのも、どちらを選ぶのも、お店側の自由です。

グルメキャリー283号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談