※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「社内預金等、社内での貯蓄金管理に関する法規制」

Q.

今度就職したお店では、社内預金と称して、毎月の給料から強制的に1万円を天引きされています。また、預金といいながら利子はまったくつきません。これは、法律上許されるのですか。

【29才 男性】

A.

明らかな法律違反です。

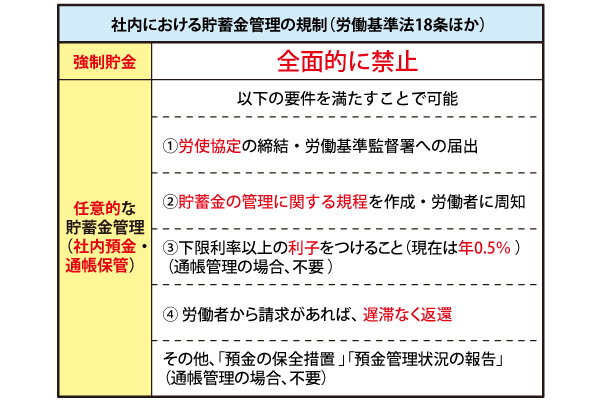

労働基準法では、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」として、全面的に強制貯金を禁止しています(労基法18条1項)。戦前においては、強制的に賃金の一部を貯蓄させることは一般的に行われていました。しかし、それは労働者の足止め策(辞めたくても辞められない)につながる恐れがあり、また、経営悪化により貯蓄金を払い戻せなくなるケースも生じていたため、戦後の労働基準法では全面禁止となりました。

ただし、『強制』ではなく、労働者の『任意』による「社内預金」は、一定の要件を満たすことで認められています(労基法18条2項以降)。

要件の1つ目として、貯蓄金の管理に関して、労働者の代表と使用者(お店の側)の間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。この労使協定には、預金者の範囲、預金者一人あたりの預金額の限度、預金の利率及び利子の計算方法等を定めなければなりません。

要件の2つ目として、貯蓄金の管理に関する規程を作成し、労働者に周知させるために作業場等に備え付けなければなりません。

要件の3つ目として、厚生労働省令で定める利率(下限利率)以上の利子を付けなければなりません。この下限利率は、市中金利の実勢を考慮して定められ、現在は年0.5%となっています。

要件の4つ目として、労働者が貯蓄金の返還(預金の引き出し)を請求したときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。

さらに、預金の保全措置を講じること(賃金の支払の確保等に関する法律3条)や、毎年、労働基準監督署に預金管理状況の報告をすること(労基法104条の2)が、義務づけられています。

なお、「社内預金」と似た制度に、労働者が自ら選択した特定の金融機関に預け入れ、その預金通帳を使用者が保管管理する、いわゆる「通帳保管」という制度があります。通帳保管の場合には、その金融機関の利子がつけられるので、下限利率の規制は適用されません。通帳保管が社内預金と異なるその他の点は、労使協定の記載事項が異なること、「預金の保全措置」と「預金管理状況の報告」が不要なこと、となっています。

労働基準法では、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」として、全面的に強制貯金を禁止しています(労基法18条1項)。戦前においては、強制的に賃金の一部を貯蓄させることは一般的に行われていました。しかし、それは労働者の足止め策(辞めたくても辞められない)につながる恐れがあり、また、経営悪化により貯蓄金を払い戻せなくなるケースも生じていたため、戦後の労働基準法では全面禁止となりました。

ただし、『強制』ではなく、労働者の『任意』による「社内預金」は、一定の要件を満たすことで認められています(労基法18条2項以降)。

要件の1つ目として、貯蓄金の管理に関して、労働者の代表と使用者(お店の側)の間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。この労使協定には、預金者の範囲、預金者一人あたりの預金額の限度、預金の利率及び利子の計算方法等を定めなければなりません。

要件の2つ目として、貯蓄金の管理に関する規程を作成し、労働者に周知させるために作業場等に備え付けなければなりません。

要件の3つ目として、厚生労働省令で定める利率(下限利率)以上の利子を付けなければなりません。この下限利率は、市中金利の実勢を考慮して定められ、現在は年0.5%となっています。

要件の4つ目として、労働者が貯蓄金の返還(預金の引き出し)を請求したときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。

さらに、預金の保全措置を講じること(賃金の支払の確保等に関する法律3条)や、毎年、労働基準監督署に預金管理状況の報告をすること(労基法104条の2)が、義務づけられています。

なお、「社内預金」と似た制度に、労働者が自ら選択した特定の金融機関に預け入れ、その預金通帳を使用者が保管管理する、いわゆる「通帳保管」という制度があります。通帳保管の場合には、その金融機関の利子がつけられるので、下限利率の規制は適用されません。通帳保管が社内預金と異なるその他の点は、労使協定の記載事項が異なること、「預金の保全措置」と「預金管理状況の報告」が不要なこと、となっています。

グルメキャリー263号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談