「就業規則と労働契約で労働条件が異なるとき、どちらが有効となるか」

Q.

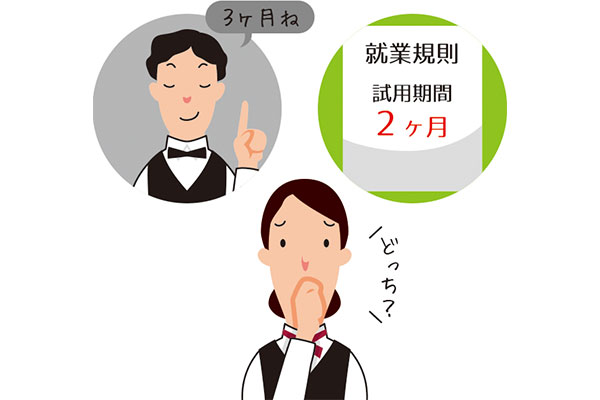

飲食店に採用され、働き始めました。入社時の説明では、試用期間は3ヶ月ということでした。ところが、入社時にはよく読んでいなかったのですが、就業規則には試用期間について2ヶ月と定められています。店長は、「今年入社した者から3ヶ月に変更して運用しているのだが、就業規則はまだ変更していないのだ。しかも、その就業規則は労働基準監督署に届け出てないので、実は効力はないのだよ」と言っています。私の試用期間は、やはり3ヶ月になるのでしょうか。

【22才 女性】

A.

結論としては、就業規則を下回る労働条件を定める労働契約は無効となり、無効となった部分は就業規則のとおりとなるので、あなたの試用期間は2ヶ月ということになります。

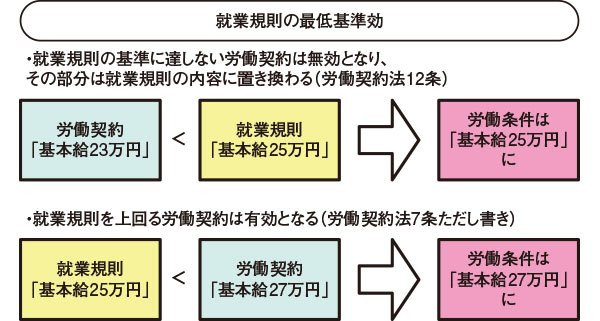

労働契約法12条において、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする」と定められています。さらに、「無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と続いています。このことを、就業規則の「最低基準効」といいます。

一方、労働契約法7条ただし書きでは、就業規則の基準を上回る労働条件で合意した労働契約を有効としています。

これらをまとめると、例えば基本給について、就業規則では25万円、労働契約では23万円となっていた場合、就業規則を下回る労働契約は無効となり(12条)、「基本給25万円」という労働条件となります。

その反対に、就業規則では25万円、労働契約では27万円となっていた場合、就業規則を上回る労働契約は有効となり(7条ただし書き)、「基本給27万円」という労働条件となるというわけです。

では次に、最低基準効の法的効力は、どのような場合に発生するでしょうか。仮に、労働基準法の規定どおりに、労働者からの意見聴取、労働基準監督署への届出、労働者への周知という3つの手続を行っていないと効力が発生しないとしましょう。そうすると、使用者(お店の側)が、それらの手続を怠っていることによって、労働者は最低基準効による保護を受けられなくなってしまいます。したがって、少なくとも事業場の労働者に、実質的な周知(就業規則を見ようと思えばいつでも見られる状態)がされていることで、最低基準効は発生するとされています。

ご質問のケースに当てはめてみましょう。試用期間とは、労働者としての適格性を判断するための期間であり、通常より広い範囲で解雇が有効になることからも、労働者にとって不安定な期間です。つまり、試用期間が長いほど、労働者にとっては不利な条件となります。したがって、就業規則では2ヶ月、労働契約では3ヶ月となっていたのなら、最低基準効により「試用期間2ヶ月」という労働条件となります。

また、入社時以降、いつでも就業規則を見られる状態にあったということのようなので、実質的周知がなされていたこととなり、その就業規則の最低基準効は発生していると言えます。労働基準監督署に届け出ていないからといって、無効となるわけではありません。

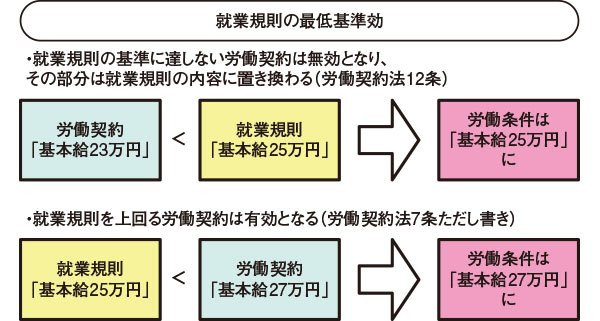

労働契約法12条において、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする」と定められています。さらに、「無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と続いています。このことを、就業規則の「最低基準効」といいます。

一方、労働契約法7条ただし書きでは、就業規則の基準を上回る労働条件で合意した労働契約を有効としています。

これらをまとめると、例えば基本給について、就業規則では25万円、労働契約では23万円となっていた場合、就業規則を下回る労働契約は無効となり(12条)、「基本給25万円」という労働条件となります。

その反対に、就業規則では25万円、労働契約では27万円となっていた場合、就業規則を上回る労働契約は有効となり(7条ただし書き)、「基本給27万円」という労働条件となるというわけです。

では次に、最低基準効の法的効力は、どのような場合に発生するでしょうか。仮に、労働基準法の規定どおりに、労働者からの意見聴取、労働基準監督署への届出、労働者への周知という3つの手続を行っていないと効力が発生しないとしましょう。そうすると、使用者(お店の側)が、それらの手続を怠っていることによって、労働者は最低基準効による保護を受けられなくなってしまいます。したがって、少なくとも事業場の労働者に、実質的な周知(就業規則を見ようと思えばいつでも見られる状態)がされていることで、最低基準効は発生するとされています。

ご質問のケースに当てはめてみましょう。試用期間とは、労働者としての適格性を判断するための期間であり、通常より広い範囲で解雇が有効になることからも、労働者にとって不安定な期間です。つまり、試用期間が長いほど、労働者にとっては不利な条件となります。したがって、就業規則では2ヶ月、労働契約では3ヶ月となっていたのなら、最低基準効により「試用期間2ヶ月」という労働条件となります。

また、入社時以降、いつでも就業規則を見られる状態にあったということのようなので、実質的周知がなされていたこととなり、その就業規則の最低基準効は発生していると言えます。労働基準監督署に届け出ていないからといって、無効となるわけではありません。

飲食店オーナーの方へ

就業規則の変更手続を取ることなく、実際の運用と乖離しているケースはよく見受けられます。その場合でも、就業規則が無効になるわけではないため、本文のように最低基準効により労働契約の方が無効となることがあるので注意が必要です。

グルメキャリー358号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談