※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「遅刻欠勤等により現実に支払われる賃金が少なくなる場合、減給の制裁の上限額も低くなるか」

Q.

先月は無断遅刻を何度かしてしまい、その都度、懲戒処分として減給を受けることになりました。それとは別に、先月の後半になって体調を崩ししばらく欠勤したので、大幅に欠勤控除されました。その結果、欠勤控除後の支給額から、さらにその20%近くを減給処分されたことになります。問題はないのでしょうか。

【29才 男性】

A.

減給の制裁には、労働基準法によりその上限額が定められていて、ご質問のようなケースは違法となります。

使用者(お店の側)が懲戒処分を行うためには、どんな行為をしたとき(懲戒の事由)に、どんな処分(懲戒の種類)が行われるか、あらかじめ就業規則に定めておき、労働者に周知していなければなりません。

その「懲戒の種類」の一つに、「減給」があります。減給とは、すでに働いた分として請求権が発生している賃金から、罰として一部を差っ引くことです。(その点、遅刻や欠勤等によって働かなかった時間については賃金請求権が発生していないので、当該時間に対して勤怠控除をすることは、減給とは異なります)

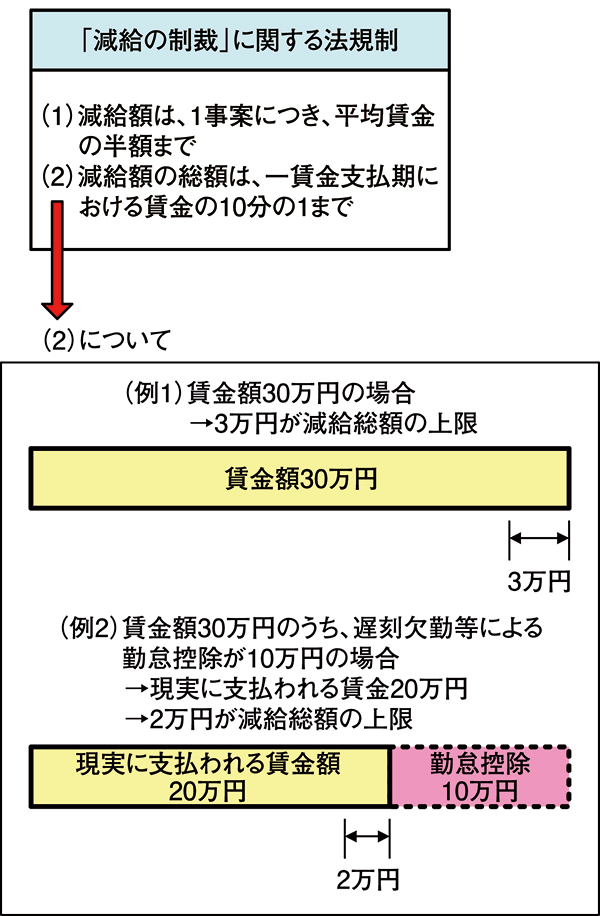

減給があまりにも多額になると、労働者の生活をおびやかすことになります。そのため、労働基準法では減給の制裁に関する規制を定めています。具体的には、1回の事案に対しては平均賃金1日分の半額まで、一賃金支払期における総額は賃金総額の10分の1まで、と上限が定められています(91条)。平均賃金とは、直近の3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その3ヶ月間の暦日数で割って算出するのが原則とされています(12条)。

例えば、平均賃金の1日分が1万円、一賃金支払期の賃金が30万円だったとします。そうすると、1事案についての上限は5,000円となります。また、複数の懲戒処分を課されたとしてもその総額は3万円までとなります。ただし、一賃金支払期の上限に抵触して減額し切れなかった分については、翌月の賃金や次期の賞与に持ち越して差っ引くことは許されています。

では、遅刻、早退、欠勤により勤怠控除をされたために、「一賃金支払期における賃金総額」が低くなった場合はどうなるでしょう。法の趣旨は、一賃金支払期に対し“現実に支払われる”賃金の総額の10分の1を超えてはならないものであると、行政通達により示されています(昭25.9.8基収1338号)。つまり、遅刻や欠勤が多く、勤怠控除も多額になった場合には、現実に支払われる賃金が少なくなるため、減給の上限ラインも下がるというわけです。

ご質問のケースでは、欠勤控除後の賃金に対して20%近くもの減給を受けたとのことですので、労働基準法違反となります。

使用者(お店の側)が懲戒処分を行うためには、どんな行為をしたとき(懲戒の事由)に、どんな処分(懲戒の種類)が行われるか、あらかじめ就業規則に定めておき、労働者に周知していなければなりません。

その「懲戒の種類」の一つに、「減給」があります。減給とは、すでに働いた分として請求権が発生している賃金から、罰として一部を差っ引くことです。(その点、遅刻や欠勤等によって働かなかった時間については賃金請求権が発生していないので、当該時間に対して勤怠控除をすることは、減給とは異なります)

減給があまりにも多額になると、労働者の生活をおびやかすことになります。そのため、労働基準法では減給の制裁に関する規制を定めています。具体的には、1回の事案に対しては平均賃金1日分の半額まで、一賃金支払期における総額は賃金総額の10分の1まで、と上限が定められています(91条)。平均賃金とは、直近の3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その3ヶ月間の暦日数で割って算出するのが原則とされています(12条)。

例えば、平均賃金の1日分が1万円、一賃金支払期の賃金が30万円だったとします。そうすると、1事案についての上限は5,000円となります。また、複数の懲戒処分を課されたとしてもその総額は3万円までとなります。ただし、一賃金支払期の上限に抵触して減額し切れなかった分については、翌月の賃金や次期の賞与に持ち越して差っ引くことは許されています。

では、遅刻、早退、欠勤により勤怠控除をされたために、「一賃金支払期における賃金総額」が低くなった場合はどうなるでしょう。法の趣旨は、一賃金支払期に対し“現実に支払われる”賃金の総額の10分の1を超えてはならないものであると、行政通達により示されています(昭25.9.8基収1338号)。つまり、遅刻や欠勤が多く、勤怠控除も多額になった場合には、現実に支払われる賃金が少なくなるため、減給の上限ラインも下がるというわけです。

ご質問のケースでは、欠勤控除後の賃金に対して20%近くもの減給を受けたとのことですので、労働基準法違反となります。

飲食店オーナーの方へ

補足となりますが、不祥事を起こした公務員について「1年間、20%の減給処分」といったニュースを見たことがあるかもしれません。しかし、労働基準法が適用される民間の労働者については、このような処分をすることはできません。

グルメキャリー380号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談